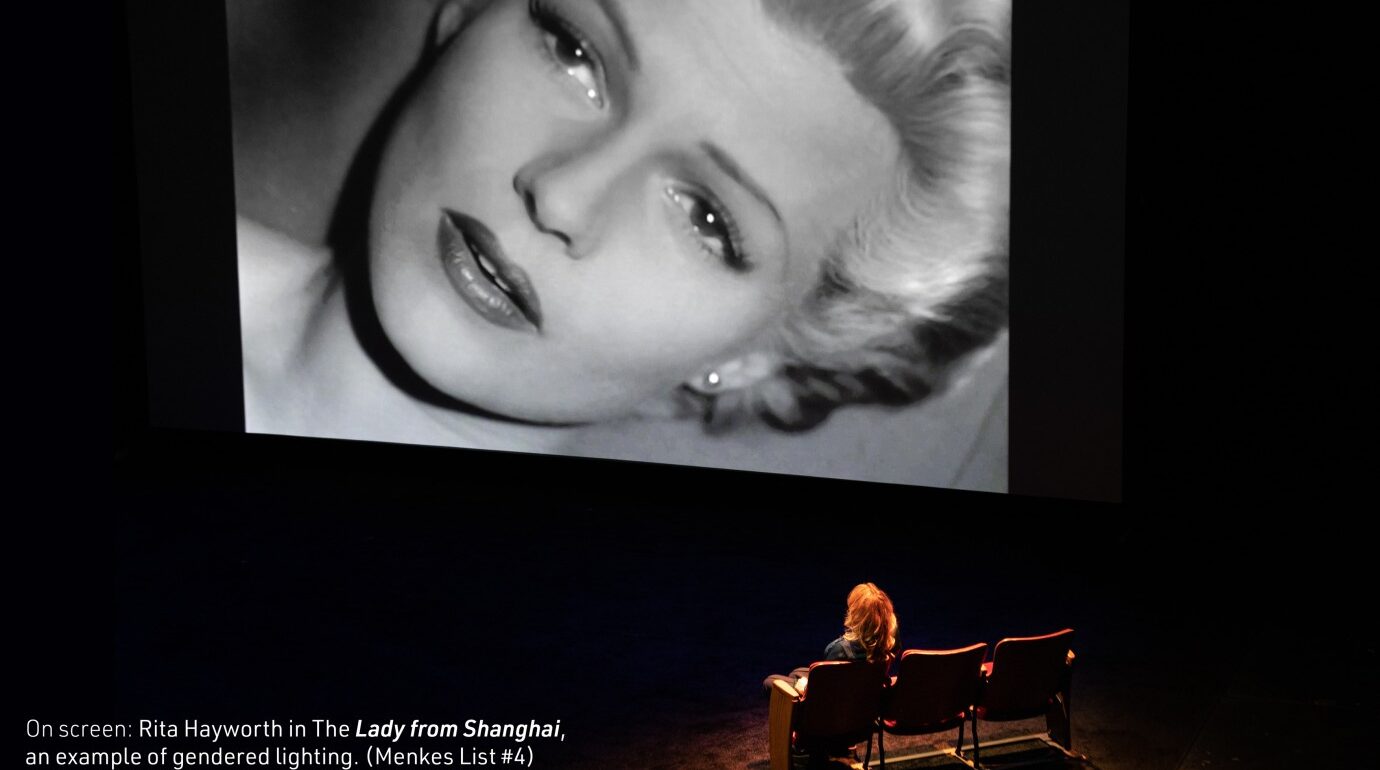

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres (Trabajadoras), el 8 de marzo, se estrenó en televisión el documental Brainwashed: Sex-Camera-Power, de la cineasta estadounidense Nina Menkes. Un largometraje que hace una excelente revisión crítica de algunas de las películas más importantes de la historia del cine para mostrar cómo la industria ha configurado un discurso machista que refuerza los mecanismos sociales de poder de los hombres sobre las mujeres.

“El lenguaje cinematográfico es discriminatorio” es la tesis que Menkes, efectivamente, termina por probar con maestría en esta maravillosa cinta. Cada vez con mayor profundidad y detalle, la directora nos conduce a través de un largo recorrido de sexismo, segregación y exclusión de las mujeres de la acción en todos los ámbitos del sector cultural que mayor influencia social tiene en la construcción de significados.

Del dicho al hecho: el cine como escuela

Porque sí, el cine configura los imaginarios sociales. Las películas mandan mensajes, son relevantes, crean subjetividad. Y lo hacen, además, desde un lugar privilegiado, el del pacto ficcional, un espacio en el que la sugestión y la expectación son requisitos básicos. Por tanto, es imprescindible no subestimar el protagonismo del lenguaje cinematográfico en la construcción de la identidad humana.

A través de las obras que han pasado a formar parte del canon -una selección hecha por hombres de los productos culturales que consideran más relevantes-, niños y niñas aprenden a relacionarse, observan cuál debe ser su lugar en el mundo y conforman sus roles y posibilidades vitales. Pero sus posiciones en la ficción están, por desgracia, tan diferenciadas como jerarquizadas.

Lo que enseña el discurso machista del cine

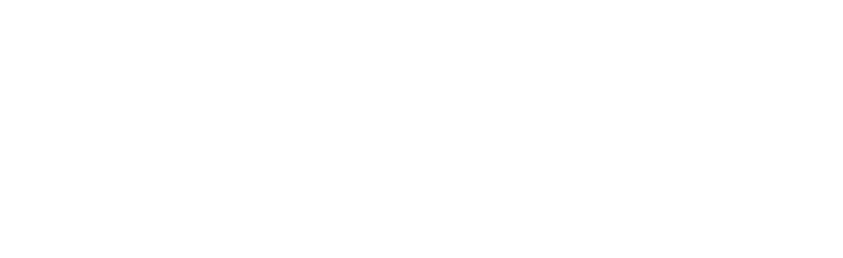

Mientras son los varones quienes protagonizan la acción, las mujeres adornan el escenario con su belleza canónica -por cierto, también determinada por hombres-. Ellas solo existen para placer de sus compañeros, no importa lo que piensen o cómo se sientan. Las mujeres forman parte del hermoso paisaje, a la espera de que los verdaderos héroes las reclamen para la satisfacción de sus apetitos sexuales o la realización de alguna tarea trivial que no debe interponerse en su sagrado propósito.

A través de este sugestivo escenario, niñas y jóvenes interiorizan que su único papel es el de acompañantes y que su valor depende de su belleza, o más bien de cuánto su apariencia se ajuste a lo que unos señores han decidido que debe considerarse como tal. El cine nos enseña que todo pasa por la mirada masculina, especialmente las mujeres. Aprendemos a mirarnos a través de sus ojos y a obtener la aprobación social en un mundo masculino haciendo lo que ellos esperan de nosotras.

En el documental, Nina Menkes recuerda el comentario de una estudiante que da la medida de la profundidad con la que esta forma de pensar se ha incorporado al imaginario femenino. Su alumna le confesó que aun estando sola en la ducha pensaba en cómo se la vería desde fuera. Así es como nos miramos las mujeres. Hemos integrado la visión masculina en nuestras vidas hasta tal punto que nosotras mismas nos observamos con sus ojos, nos juzgamos con sus ojos. Y esa hipervigilancia vicaria, en la que la mirada de los varones está presente aun cuando estos no lo están, no nos permite ni un minuto de descanso. Ese es el poder del cine y su machismo.

Cuerpos fragmentados, mujeres al por mayor

El documental aborda detalladamente las múltiples formas en las que este machismo se filtra a través de la pantalla. Dentro de una extensa serie de recursos narrativos destinados a reforzar la subordinación femenina, como son el encuadre, la iluminación o los efectos visuales, una de las técnicas más nocivas para niñas y mujeres es la fragmentación de sus cuerpos. Mientras los hombres aparecen como personajes completos, la figura femenina se despedaza a través de planos cerrados que muestran sus pechos, sus genitales, sus muslos, sus labios o sus pantorrillas de manera independiente, pero nunca como un todo integrado.

Esta perversa forma de presentar los cuerpos femeninos tiene un desolador correlato fuera de la ficción. Por un lado, proyecta una mirada cosificadora e hipersexualizadora sobre las mujeres, que se ven como objetos comercializables por partes, ya sea a través de la prostitución y sus derivados, donde lo que se busca es someter un cuerpo al margen de su individualidad, o de prácticas como los vientres de alquiler, en los que se concibe el útero como un ente disociado de la mujer a la que le pertenece. Por otro, contribuye a su deshumanización, lo que legitima una distorsión de los límites de la violencia que es aceptable ejercer contra sus cuerpos.

Pero el machismo del cine no acaba ahí. La concepción de las mujeres como figuras fragmentadas, privadas de humanidad y disponibles para consumo masculino combina a la perfección con la imagen de pasividad asociada a la feminidad que la narrativa audiovisual ha reforzado durante décadas y que es esencial en la cultura occidental. Todos estos mensajes generan el caldo de cultivo para la normalización social de la cara más violenta y monstruosa de la dominación patriarcal.

Cine, machismo y cultura de la violación

Por supuesto, el terreno sexual no es ajeno a la dinámica misógina que se refleja en la ficción cinematográfica. De hecho, ya hemos visto cómo las mujeres son constantemente reducidas a su sexualidad. El cine establece las relaciones heterosexuales como hegemónicas al mismo tiempo que reserva para los varones el patrimonio exclusivo del deseo, asociado a su protagonismo en la acción. Frente a esta idea, las mujeres quedan relegadas a la inacción, a la pasividad sexual.

Esta configuración de caracteres genera un desequilibrio de poder en las relaciones eróticas entre hombres y mujeres. Ellos se aproximan al sexo desde el deseo, son sujetos deseantes, y ellas lo hacen desde el consentimiento, son objetos consintientes. Pero estos son solo los cimientos de la cultura de la violación divulgada desde el cine. Una vez se ha dejado claro que desear es solo cosa de hombres, la sexualidad de las mujeres es construida en torno a la disponibilidad y la complacencia. Estas son presentadas como meros instrumentos para el placer masculino y su consentimiento se puede forzar -y, de hecho, se fuerza- sin consecuencias. En la ficción, esta coacción ni siquiera se presenta como un acto de violencia, pues las mujeres que en principio se resisten suelen acabar disfrutando de la dominación masculina. La directora Nina Menkes observa hábilmente cómo la banda sonora es una aliada habitual de este tipo de engaños.

El cine construye así la sexualidad sobre la subordinación femenina, piedra angular de la cultura de la violación. En lugar de enseñar relaciones sexuales regidas por el deseo mutuo, el lenguaje cinematográfico universaliza la autoridad erótica masculina y establece una falsa complementariedad que reserva para las mujeres el sometimiento. Fuera del glamur de Hollywood, las consecuencias de este sexismo que fragmenta los cuerpos femeninos y les construye una identidad pasiva e inoperante pueden verse en una pornografía que erotiza la violencia contra las mujeres. Los derivados de esta industria de acceso inmediato, ilimitado y gratuito sobre las conductas sexoafectivas de adolescentes y jóvenes dan para otro artículo.

El melón de la apología de la pedofilia en el cine

Este discurso configura la vida social y propicia un escenario espeluznante para todas las mujeres. Aún así, el machismo del cine lleva su doctrina todavía más allá. Cuando se trata de menores, esta perversa forma de presentar a los personajes femeninos se torna aún más tenebrosa. El cine mainstream está plagado de ejemplos en los que los cuerpos infantiles son mostrados con el mismo desprecio misógino que los de las mujeres adultas. Figuras fragmentadas, secuencias a cámara lenta, desnudos de exposición… Un tratamiento común que da a entender que tanto mujeres como niñas -en ocasiones, de muy corta edad- son objetos sexuales disponibles para el placer masculino.

Esta normalización de la pedofilia se acompaña, no obstante, de un giro argumental destinado a evitar cualquier sospecha en el espectador. Cuando es una niña la que se convierte en objeto de deseo para el varón protagonista, el lenguaje cinematográfico procura que sea ella quien inicie la seducción. De este modo, se obtiene una justificación para la hipersexualización misógina de las menores mediante su asociación con el arquetipo de la femme fatal propia del fin de siècle. Esto conecta de inmediato al personaje infantil con una genealogía histórica de maldad femenina basada en una belleza cautivadora y perversa. Una asociación que busca eximir de responsabilidad al varón adulto – victimizándolo-, blanquear la violencia simbólica contra las niñas y legitimar el ejercicio de la pederastia.

Lo que no se nombra, no existe: la importancia de la representación

La representación cinematográfica es esencial para verse y reconocerse como sujeto y construirse como tal dentro de un entorno sociocultural. Sin embargo, como se muestra a la perfección en el documental de Nina Menkes, el cine está hecho por y para hombres. Atrás quedó Alice Guy-Blaché, que escribió, dirigió y produjo la primera película de la historia. En la actualidad, el séptimo arte tiene nombre de varón. Se habla desde la universalidad mientras las mujeres son relegadas a la irrelevancia en pantalla y sistemáticamente excluidas de la creación audiovisual. Lo mismo sucede con el espectador, al que se presupone masculino, pues es para los hombres para quienes se hacen las películas.

La identidad femenina en el cine es acotada, hermética, represiva. Condena a las mujeres a estar subyugadas a la mirada masculina, a juzgarse a sí mismas, a cumplir unas expectativas inalcanzables que las inhabilitan para la despreocupación y el amor propio. Las mujeres solo existen en la pantalla como ese ideal romántico que las sacraliza, las invalida, las encapsula. Se nos dice que las mujeres no están hechas para la acción, que no pueden -ni deben- intervenir, tomar decisiones o siquiera envejecer. Deben mantenerse siempre bellas, siempre disponibles para ser observadas, para ser consumidas, encerradas en aquellos planos inmutables que Menkes denomina male fantasy space. En realidad, todo el cine es un espacio de fantasía masculino.

La propia directora confiesa, al final del documental, que su proyecto nace de la tristeza, del dolor, de la impotencia que le produce la hegemonía de un discurso cinematográfico que excluye a las mujeres del protagonismo de las historias y las relega a ser instrumentos para el deleite ajeno. Una tristeza que todas compartimos, pero a la que cada día le va ganando terreno el hartazgo. Ha llegado la hora de cambiar las reglas del lenguaje, de destruir la narrativa masculina, de encontrar nuevas formas de contar historias, de dinamitar una industria profundamente misógina y construir una ficción novedosa, responsable y justa. El futuro del cine le pertenece a las mujeres.